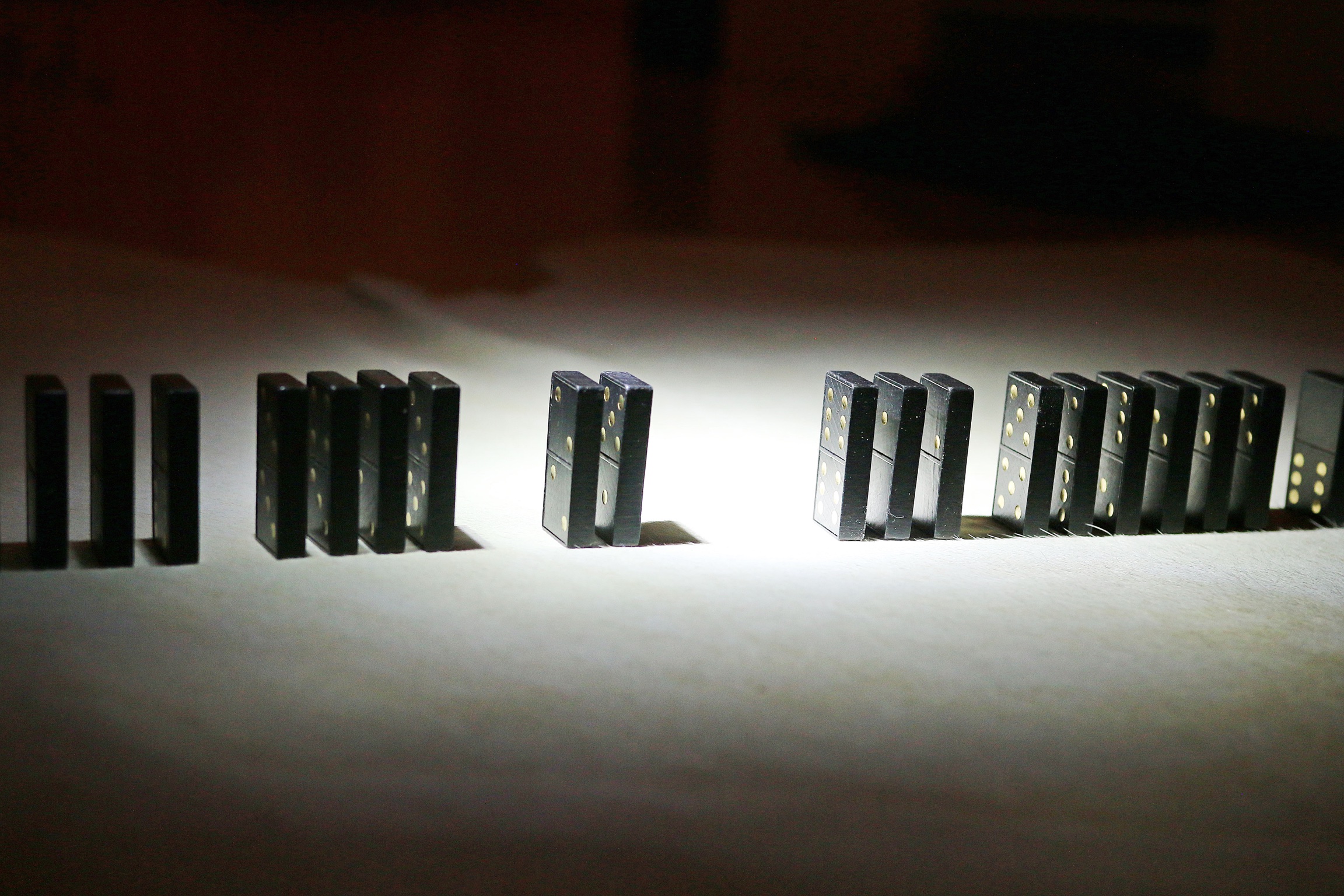

Und bist du nicht willig, so erhebe ich meine Stimme – pic by Achim Matschiner

Es gibt Tage, da habe ich es nicht unbedingt mit Reden. Da halte ich mich mit dem Sprechen zurück. Die angeblichen 20.000 Wörter, die mir als Frau durchschnittlich pro Tag zur Verfügung stehen (im Vergleich: 7.000 Wörter für den Mann), erfülle ich dann noch nicht einmal annähernd. Da habe ich dann ein Guthaben aufgebaut, welches ich später ausgiebig nutzen kann. An solchen Tagen halte ich mich kurz und knapp. Es sind nur kurze Begriffe, die dann aus meinem Mund purzeln. Worte wie „ja“, „nein“, „weiß nicht“. Kannste machen nix. Ist halt so.

Schwierig wird es, wenn diese Phase mit meiner Erziehung kollidiert. Meine Eltern haben mir beigebracht auf Fragen zu antworten und Interesse an der Person gegenüber zu zeigen. Brav „Danke“ und „Bitte“ sagen, wenn es angemessen ist. Nur wenn mir so gar nicht nach sprechen zumute ist, wird das äußerst schwierig. Auf meiner rechten Schulter sitzt dann ein kleines Engelchen und diskutiert mit dem Teufelchen auf meiner linken Schulter. Der Engel erinnert mich an Regeln und Anstand. Der Teufel kontert erst einmal mit einem „Wenn du dich nicht um dich kümmerst, wer sollte es dann tun?“. Und so geht es hin und her und meistens gewinnt das Engelchen mit eindeutigem Vorsprung. Ich zeige Anstand, Benehmen und lächle sogar dabei.

Andere Menschen schaffen es ohne Probleme, die Erziehung, den Knigge, die Rücksichtsname und einen politisch korrekten Umgang völlig zu ignorieren. Aber auch so völlig. Gleich hoch zwei. Ich stelle mir regelmäßig die Frage, wie die das so hinbekommen. Ist die Welt wirklich so egoistisch? Oder ist meine Erziehung veraltet? Sind meine Überzeugungen aus dem Jahre anno Schnee? Ist Anstand und Benehmen einfach völlig überbewertet?

Auf ein „Bitte“ folgt ein „Danke“. Das „Bitte“ kann auch ein Türaufhalten sein. Ein Mitbringsel. Wenn jemand einem etwas Gutes tut, bedankt man sich. Das ist einfach so. Das gehört sich so! Und ich hoffe, das wird auch immer so sein. Egal ob wir 1780 haben oder 2099! Es ist manchmal etwas schade, wie selten diese kleinen und doch so wertvollen Worte und Gesten genutzt werden.

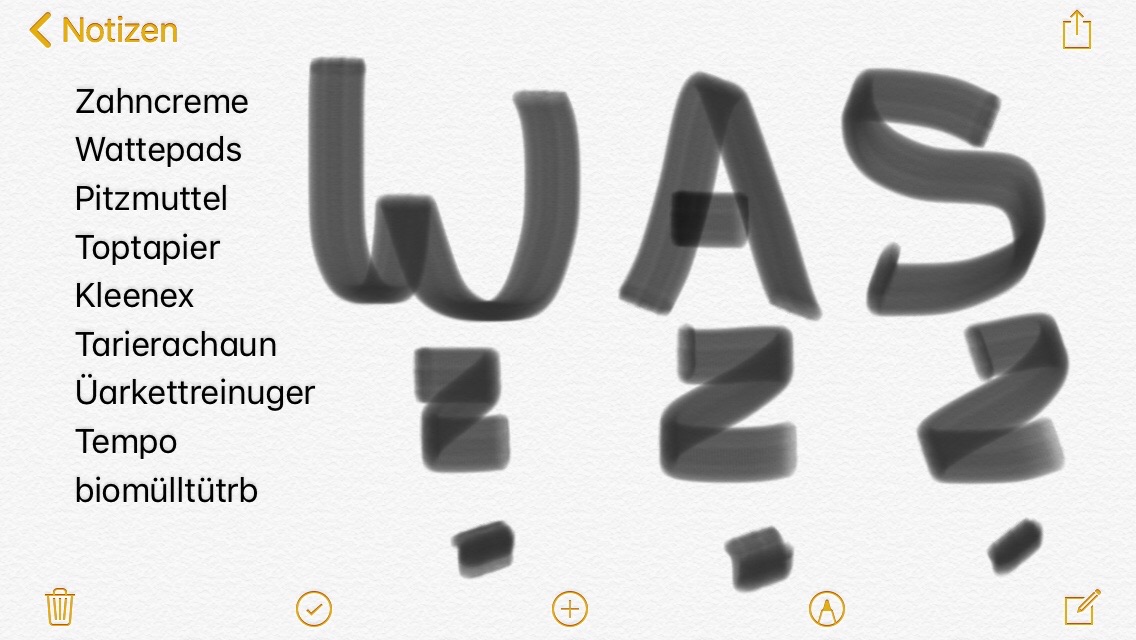

Mein absolutes Highlight in der zwischenmenschlichen Kommunikation ist das Ausreden lassen. Es gibt kaum noch Gespräche in denen man einfach nur seinen Satz zu Ende bringen darf. Man wird mittendrinn, ohne Ankündigung, einfach unterbrochen. Ich bin davon überzeugt, dass es hierfür unterschiedliche Gründe gibt. Zum Beispiel ist etwas anderes gerade wichtiger und dringender. Oder man will den anderen übertrumpfen und plappert ihn einfach nieder. Bei manchen ist es pure Langeweile. Vielleicht interessiert es das Gegenüber gerade nicht, was der Andere zu sagen hat oder welche Meinung er vertritt. Einige hören sich auch gerne selbst reden und finden die Klangfarbe der eigenen Stimme so wunderschön. Und den Inhalt erst! Was jeden von uns auch immer dazu bewegt, es wird leider zu einem Standard. Ist das nicht erschreckend? Mich erschreckt es! Ich sehe und höre es überall. Unterschiedliche Altersstufen sind davon betroffen: Kinder, Teenies, Erwachsene, Rentner. Sprach- und Umgebungsunabhängig. Selbst wie man zueinandersteht, ist völlig wurscht. Privat, Geschäftlich, Familie, Freunde, beim Metzger, im Restaurant mit dem Kellner, beim Friseur. Völlig egal! Es wird unterbrochen, wo es nur geht.

Ich werde mir jetzt ein Quietschentchen anschaffen. Und immer wenn ich unterbrochen werde, quietsche ich laut damit. Sobald ich dann die Aufmerksamkeit habe, werde ich nach dem Beweggrund fragen. Woran liegt diese Respektlosigkeit im Umgang mit andere Menschen? Mich interessiert das wirklich. Und ich werde versuchen, meinen Gegenüber bei seiner hoffentlich ehrlichen Erklärung nicht zu unterbrechen. Ansonsten darf er mir das Entchen aus der Hand reißen und mir in die Öhrchen quietschen.

© by Marita Matschiner